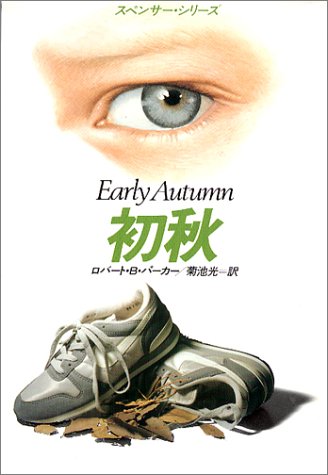

ロバート・B・パーカー (著), 菊池 光 (翻訳),価格: ¥630 (税込)

1977年にロバート・B・パーカーは、

探偵スペンサーシリーズの第3作目「約束の地」で、

MWA賞(アメリカ探偵作家クラブ 最優秀長編賞)を受賞。

この「約束の地」も読んだが、

スペンサーシリーズの代表作は、7作目の「初秋」であろう。

離婚した夫が連れ去った息子を取り戻してほしい、

アメリカではよくある依頼で、スペンサーにとっては楽勝ペースで物語りは進行する。

しかし、連れ戻した依頼人の息子ポールが、家族愛とは無縁で、

15歳で自立困難、いまで言う「不登校」少年。

この少年ポールに対峙するスペンサーに、全編を通して感動を覚える。

厄介ごとを背負い込んでこそのハードボイルド小説ではあるが、

ポールの父親役を買って出るマッチョなスペンサーはカッコ良いのである。

ポールには、母親の役目も必要なのだが、スペンサーはマッチョな男。

だから、ほかの方法で少年の心にアプローチすることはできないのである。

パーカーは、スペンサーと恋人スーザンの会話や、二人が身に着けているものや、

レストランで何をどのように注文してどれくらい食べているかまで、

細かく描いている。

アメリカ人の平均的な生活ぶりが、スペンサーとスーザンの暮らし向きなのかどうかはわからない。

スペンサーが何を着ようが、何を食おうが、恋人と何を話そうが(これは重要な要素もある)、

さして重要なことではないが、私にはそういうディテールが楽しかった。

さらに、本書でみせた探偵スペンサーの少年に対する繊細さは、

特筆に値する大人として身に付けておくべき立ち居振る舞いであろう。

探偵でなくとも、大人はかくあるべしだと思うのである。