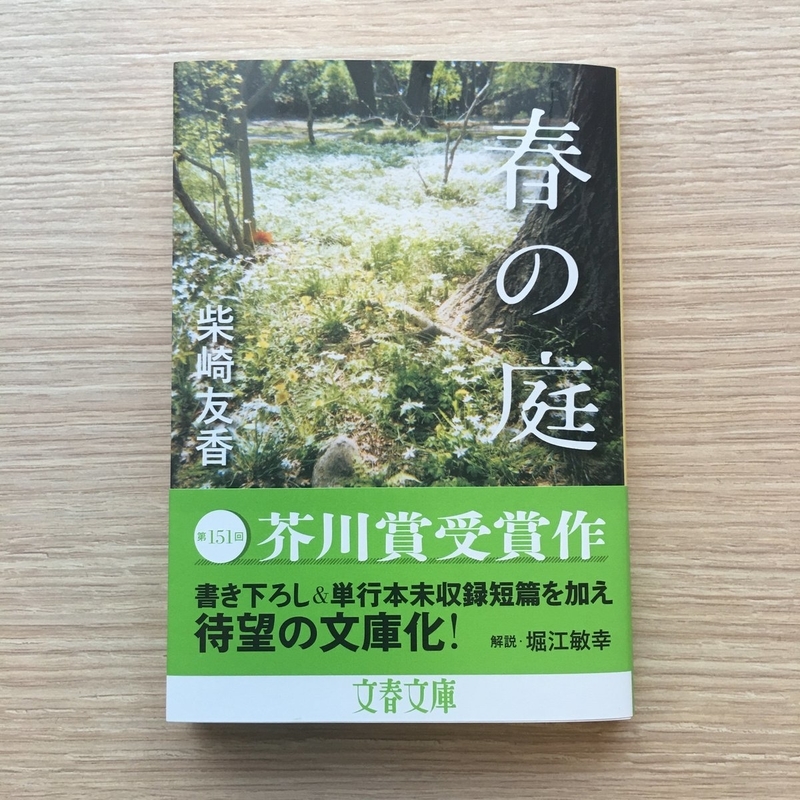

春の庭 柴崎 友香 (文春文庫)

作品より先に作家の方を知っていて、オードリーの若林が司会をしていた作家ばかりが登場する楽しいトーク番組「ご本、出しときますね?」で、柴崎を見初める。

本書は、取り壊しが決まっている東京のアパートの住人と、住人たちの緩いつながりを描いた中編小説。

アパートに隣接する庭付きの水色の屋根の洋館には、かつては芸術に身を置く夫婦が住んでいて、この洋館と自分たちを被写体とした写真集を出版していた。その写真集のタイトルが「春の庭」だった。

アパートの住人の女性漫画家の西は、その写真集「春の庭」にある洋館に暮らす生活にあこがれ、ベランダからその洋館のほぼ全容が覗える部屋に居を構えることにした。

本書の冒頭、《二階のベランダから女が頭を突き出し、なにかを見ている。》という一文で始まるが、その女は西であり、それを一階の自室から見ているのが元美容師の太郎(離婚歴アリ)というもう一人のアパートの住人だった。

二人は、やがて接点を持つようになり、写真集「春の庭」を追体験することになる。写真集には室内や庭の写真が多く、西は洋館の中へ入りたいと常々思っているようなのだ。黄色いタイルが貼られたバスルームにも入りたい西は、ある企てを太郎と遂行することとなる。

小説は三人称で淡々と進むが、突然に一人称の語り手「わたし」(太郎の姉)が登場して、転調されてスピード感も増幅された音楽のように、第四楽章に突入していく。

私は、洋館のタイルの貼られたバスルームを、コルビジュエのサヴォイ邸のバスルームをイメージした。柴崎は、建物に興味がありそうだし、生き物や草木のことも丁寧に描かれている。本書に同録のほかの短編小説にも、アパートや木々やカエルなどの小動物が登場する。

中編小説で、やわらかい言葉で綴られていて、ストレスなく読めるのだが、しばしば別のところに心が飛んで行った。子どもの頃の昔を何度も思い出していたような気がする。読み進めるたびに、次はどこへ連れて行ってくれるかなと、ゆったり楽しめた。