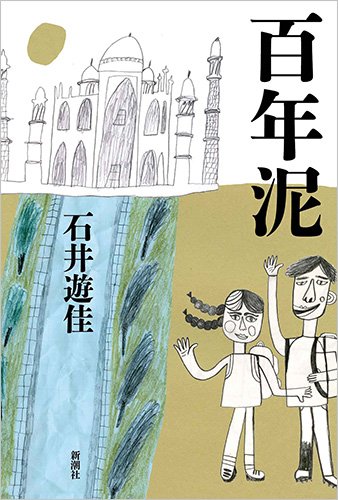

第158回(2017年下期)芥川賞受賞作のご紹介。

チェンナイは(タイのチェンマイではない)、私の知らない街だったので調べると、南インドの東海岸に存在する人口450万を超える大都市だった。インド全土をウシの頭と顔に例えると、向かって右の口の端くらいに位置する都市だった。

そのチェンナイにあるとき大雨が降り大河が氾濫し、主人公が通勤時に利用する大きな橋には大量の泥が堆積してしまった。氾濫した川は、全長500mを超える巨大な橋に大量の泥を打ち上げたのだった。それを市民がかき集めて、歩道に幅1m高さ50㎝で「永遠」に続く泥の帯を積み上げた。

その泥には、百年間に行方不明になったものや忘れ去られたようなものが詰まっていて、その泥を名付けて「百年泥」と著者は小説タイトルをつけたようだ。百年泥には、何が埋まっていても不思議ではない。埋まっていないものは無いとも言える。

主人公が出社時に目にしたのは、サリーを着た女性が泥の中から引っ張り上げたあるものだった。そのあるものを確認した時点で、「ああそう来るか」と読者は身構える。だから、主人公の勤めるIT企業の幹部が朝の渋滞を避けて、めいめいが空飛ぶ翼をつけて空路を出社してきても驚かないはずだ。

物語は、主人公のさまざまな体験物語で占められる。洪水の引いた朝の出社時に、おびただしい群衆が詰めかけた大橋を渡りながら、百年泥に埋まっていて掘り返されたあらゆるものを目にしながら、日本語教師として教室での悪戦苦闘する日々や、なぜか口をきかない母親との思い出や、美しい容姿の邪悪な日本語教室の生徒の幻聴などがひとつずつ物語になって立ち上がる。

著者がインドの街チェンナイで暮らしているだけで、こんな不思議で懐かしい暖かい物語が語れるとは思わないが、心の中には泥のようにうず高く積もった物語を持った人なのだと感心した。ギラギラしない言葉遣いや言葉の作り方というのだろうか、文体というのだろうか、それらもとても気に入った。

泥をかぶった心が清流で濯(すす)がれる思いの物語だった。