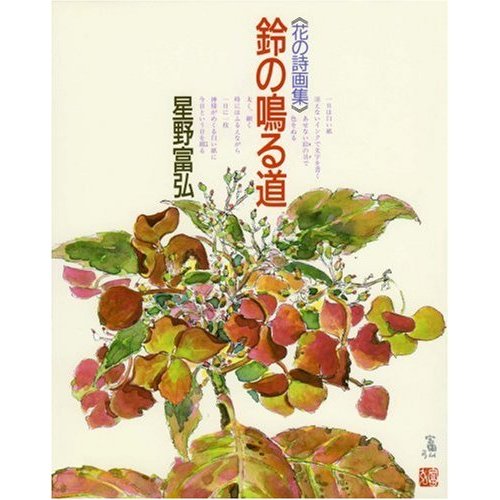

一筆一筆、祈るように描かれた草花と、自筆で綴られた飾りのない言葉で編まれた詩には、

たくましい生命感が宿る。

たくましい生命感が宿る。

人前で泣きながら本を読んだことがある。黙読ではない。涙で声を詰まらせながら朗読した。

十一歳の時のことだ。当時、父の仕事の都合でネパールに住んでいた私は、週に一度、

現地の日本人補習校に通っていた。

(略)

日本語が読めないコンプレックスを抱く子供たちが、目をみはって読むほどの力に満ちた本であり言葉だった。

体の動きを失うということもむろん衝撃だったが、それだけで殊勝になる子供たちではない。

恵まれない国の、凄惨な生活を知る子供もいた。そんな私たちの心に響いたのは、

苦難を受容する、著者の尊厳だった。

「いのちが一番大切だと 思っていたころ 生きるのが苦しかった」

私はこの詩の続きを咄嗟(とっさ)に読めなかった。

なんだかわからない激しい思いに満たされ、歯を食いしばっても嗚咽がこぼれた。

誰もからかわず、私がつっかえたままクラスに沈黙が降りた。

(略)

あれほど清新な思いで本を読んだことはなかった。

もう二度とないのかもしれない、と思う。

: