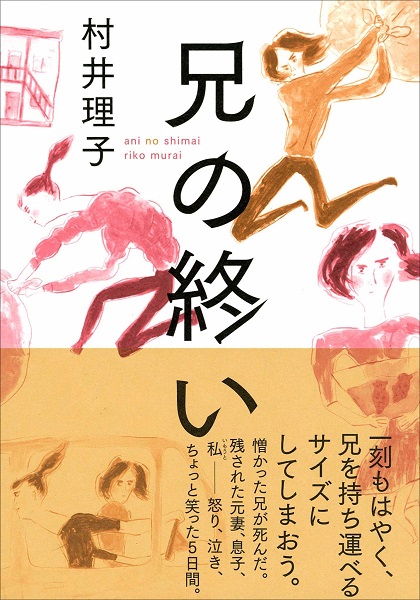

兄の終い 村井 理子 (著) CCCメディアハウス

縁もゆかりもない東北の町(塩釜の南に隣接する宮城県多賀城市)で、わけあって小学生の長男と暮らす著者の兄がアパートで病死していた事を報せる電話が地元警察から入る。

父親が亡くなっているのを発見した長男が学校に連絡して、その後警察に遺体が保管され携帯の連絡先から著者に一報が入った。

本書は、妹である著者・叔母・別れた兄の妻・妻と暮らす長女・兄と暮らしていた長男の5人による実質5日間の「終い(しまい)」の記録である。

5人で兄を荼毘に付してから、著者と元妻の女二人でのアパートの復元(後片付け)と母親と長男の復縁の手続きが始まるのだった。

兄とその長男が借りて生活を共にしていたアパートの、その生活感のありようがすさまじい。

幸いにして読み手には文字面で確かめるだけなので、目や鼻にそのすさまじさは直接には入ってこない。遺体は死後直後に発見されているので襲ってくる臭気は生活臭だし、アパート室内全ての生活拠点の手の付けどころのないカオス状態は二人が暮らしていた状況のままだった。

実質女二人の5日間の後片付けは、協力的で決断的で「エイヤッ!」と決行されるのであった。しかし、後片付けをしていくうちに、54歳で逝った兄とほぼ絶縁状態だった著者の確執が少しずつ解けていく5日間でもあった。元妻の心境は分からないままだったが、これからの生活への覚悟と決意がうかがえたように思う。

著者はエッセイストで翻訳の仕事も残してきた女性だが、本書はやむを得ず降りかかってきた体験がそのまま取材にもなっていて、プライベートをさらすというバーターが発生しつつ私小説のようなノンフィクションになった。

バタバタとした後片付けがメインで、ウエットになりがちなところを敢えてドタバタ劇にしたような作者の意図もよく理解できる。ダメ人間だった兄の善良さや優しさがちょっとした遺品に顔をのぞかせ、読んでいて胸が熱くなる。「行間」で妹や妻は涙を流していたと感じられる。

失礼ながら半ば興味半分で他人様の家族の事情を覗いた感があるが、血族や東北人の暖かさが染入る一冊でもある。

母親に引き取られた長男君の幸せの門出に出合えたことも、心温まる嬉しい体験であった。遺った5人にはもう幸せが戻っただろう、めでたしめでたし。